„Straube setzte sich ans Klavier, fing an zu spielen, verweilte lange bei den fremdartigen Klangverbindungen, der ersten Takte, horchte hinein in den eigenartigen Gang der einzelnen Stimmen, wie sie sich fließend im ungesicherten Bereich zwischen atonalen Gesangskomplexen und inselartig auftauchenden gefestigten Klängen bewegten und spielte wieder und wieder und sagte kein Wort, fast zwei Stunden lang... Den ganzen Sommer hindurch wurden diese sonntäglichen Zusammenkünfte mit der Arbeit an der Messe fortgesetzt. Karl Straube, der schon 20 Jahre zuvor als Freund und Interpret Max Regers sich unermüdlich für dessen eruptiv-chromatische Klangwelt eingesetzt hatte, Karl Straube lernte aufs Neue hören, lernte, was ein blutjunger Student aufs Papier gebracht hatte: eine musikalische Diktion die sich von der Regers beträchtlich unterschied.“

Soweit der durch Manfred Kluge überlieferte Bericht.

Am 29. Juli 1924 schrieb Straube an Thomas: „Mendelssohn freut sich auf Ihr Kommen und hat sogar Schritte eingeleitet, um Sie gratis unterzubringen.- Ich würde diese Chance, mit Mendelssohn zu arbeiten, nach Möglichkeit ausnützen.—Zunächst arbeiten Sie mit ihm die ganze Messe durch und gießen Sie gegebenenfalls ‘Gloria’ und ‘Credo’ unter seiner Aufsicht um.“

Das geschah offenbar, und eines der Ergebnisse dieses Umgießens läßt sich am Schluß des Credo gut erkennen: Zu dem Abschnitt „et vitam venturi saeculi“ fügte Thomas auf Mendelssohns Rat hin - wie in der Tradition der Meßvertonung üblich - ein abschließendes Fugato hinzu. Damit aber erscheint das abschließende „Amen“ in diesem Abschnitt zweimal: jeweils im fortissimo, mit einer vom hohen a herabsteigenden Melodik. Es ist die gleiche Schlußwendung, mit der auch das Credo schließt (dort einen Ton tiefer), und es fällt auf, daß Thomas das Wort Amen, seinem Sinn gemäß, wirklich konsequent als Schlußwort, also mit einer fallenden Linie auskomponiert - durchaus im Gegensatz zur gängigen Praxis vieler älterer Meßvertonungen etwa aus der Zeit der Wiener Klassik.

Die Anrufung des Kyrie wird durch die Solisten eröffnet - mit eben jenen Ganzton-Linien, in Straube sich erst hineinhören mußte. Der Chor unterlegt diese Anrufung dann mit wogenden Terzparallelen; die danach auftauchenden Harmonisierungen der Ganztonfolgen sind auch für unsere Ohren noch überaus fesselnd.

Erstaunlich an der Messe ist nicht zuletzt die Geschlossenheit ihrer Form , die auf einer Fülle von Querverbindungen zwischen ihren Teilen beruht. Die Ganztonfolgen des Kyrie kehren gegen Ende des Agnus Dei wieder, gleichsam einen Rahmen bildend. Andere Teile sind durch Eigenarten ihrer Satztechnik miteinander verknüpft: So kehrt etwa das aus dem Kyrie vertraute Miteinander von Solostimmen und wogenden Terzgängen der beiden Chöre im Sanctus wieder, dem lieblichsten Teil der Messe. Thomas interpretiert die Vision Jesajas nicht als „Geschrei der Engel“ (so etwa in Luthers Sanctus-Lied „Jesaja dem Propheten das geschah ...“), sondern als verinnerlichte, fast meditative Besinnung auf die Bedeutung der Worte Sanctus, sanctus, sanctus - Heilig, heilig, heilig.

Daß ein Werk wie diese Messe im turbulenten Wirbel des Jahres 1924 entstehen konnte, wurde damals von den fachkundigen Hörern fast als ein Wunder empfunden. Ihre Aufführung stellte allerdings den Chor und die Solisten vor außergewöhnlich schwierige Aufgaben. Fritz Stein benötigte nicht weniger als 60 Proben für die Aufführung beim Kieler Tonkünstlerfest 1925, die das Werk einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machte. Von da an galt der erst einundzwanzigjährige Kurt Thomas als eine der großen Hoffnungen unter den jungen deutschen Komponisten. Mit zwei weiteren Werken für a-cappella Chor - seiner Vertonung des 137. Psalms („An den Wassern zu Babel saßen wir und weineten“) op. 4 (1925) und seiner Markus-Passion op. 6 (1926) - bestätigte er die hohen Erwartungen in so eindrucksvoller Weise, daß ihm 1927 der Beethoven-Preis zuerkannt wurde. Am Ausgangspunkt seines kompositorischen Werdegangs aber steht die Messe op. 1 für achtstimmigen a-cappella-Chor. Und so haben wir alle an diesem Tage der Frankfurter Kantorei und ihrem Leiter, Winfried Toll, sehr zu danken, daß sie die schwierige Aufgabe der Einstudierung und Aufführung dieses erstaunlichen Frühwerks übernommen haben. Sie machen damit dem vor 30 Jahren verstorbenen Komponisten und uns als Hörern das schönste und würdigste Geschenk.

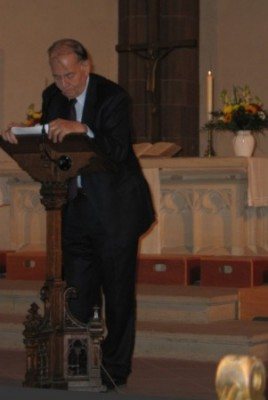

Prof. Dr. Peter Cahn

Peter Cahn, geb. 1927 in Frankfurt/M., studierte Komposition (bei Johann Friedrich Hoff und Kurt Hessenberg) und Klavier (August Leopolder), ferner Musikpädagogik, Musikwissenschaft und Klassische Philologie. Nach mehrjähriger Lehrtätigkeit an einem Frankfurter Gymnasium und am Hochschen Konservatorium übernahm er 1962 die Leitung des collegium musicum der Johann-Wolfgang-Goethe Universität und lehrte Musiktheorie am Musikwissenschaftlichen Institut. 1982 wurde er als Professor für Musikgeschichte und Musiktheorie an die Frankfurter Musikhochschule berufen.

Peter Cahn, geb. 1927 in Frankfurt/M., studierte Komposition (bei Johann Friedrich Hoff und Kurt Hessenberg) und Klavier (August Leopolder), ferner Musikpädagogik, Musikwissenschaft und Klassische Philologie. Nach mehrjähriger Lehrtätigkeit an einem Frankfurter Gymnasium und am Hochschen Konservatorium übernahm er 1962 die Leitung des collegium musicum der Johann-Wolfgang-Goethe Universität und lehrte Musiktheorie am Musikwissenschaftlichen Institut. 1982 wurde er als Professor für Musikgeschichte und Musiktheorie an die Frankfurter Musikhochschule berufen.

Neben zahlreichen Veröffentlichungen zur Frankfurter Musikgeschichte (u.a. .Das Hochsche Konservatorium in Frankfurt/M., 1878-1978"), publizierte er Arbeiten zur musikalischen Formgestaltung bei Beethoven, zum Werk Paul-Hindemiths und Hans Pfitzners. Er war am Funkkolleg Musikgeschichte beteiligt und ist Mitherausgeber der Zeitschrift "Musiktheorie".